すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について

不登校になったお子さんがいるご家庭では、「学校の出席日数がどうなるのか」「学びが認められるのか」といった不安を抱えることも多いと思います。

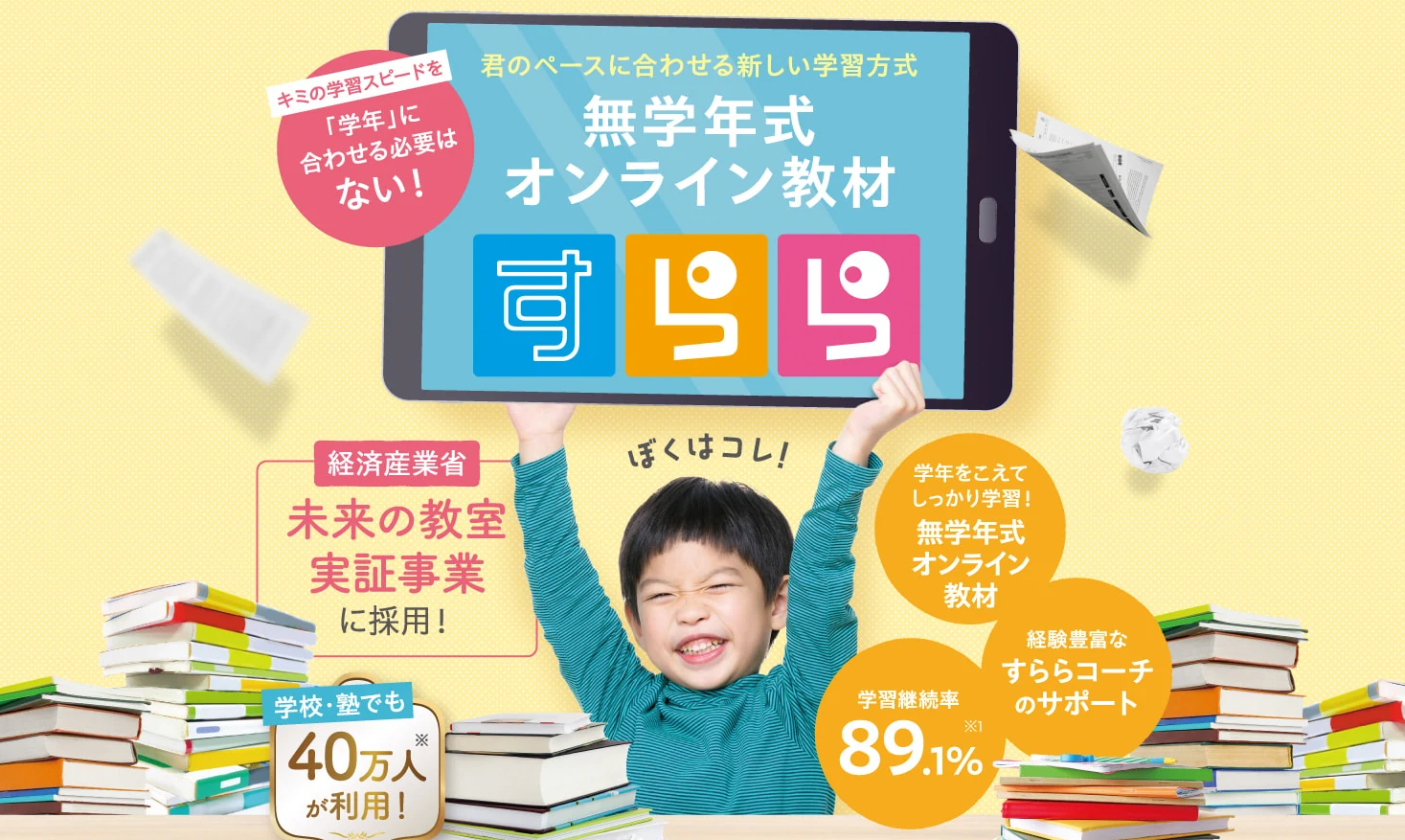

そんな中、オンライン教材「すらら」は、一定の条件を満たせば出席扱いとして認められるケースがあることから、多くの保護者に注目されています。

学校に通わなくても、学習の継続ができること、そしてそれを証明できる仕組みが整っていることが、すららの大きな特長です。

ここでは、すららが出席扱いとして評価される理由を具体的にご紹介します。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている

すららでは、ただ教材を提供するだけでなく、どのように学んでいるか、どれだけ継続できているかを「見える化」する仕組みが整えられています。

これは、出席扱いとして学校に認められるためにとても大切なポイントです。

学校側は、子どもが家庭でどれだけ真剣に学習に取り組んでいるかを把握する必要がありますが、すららはそれに応える体制が整っているのです。

自宅学習でも、学習の質と量をしっかり証明できることが、学校側の信頼につながっているようです。

学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる

すららでは、学習の進み具合や学習時間、取り組んだ内容がすべて自動的に記録されていきます。

これらのデータは「学習記録レポート」としてまとめられ、必要に応じて学校に提出することができます。

このレポートには、どの教科をどれくらい学習したか、どのような内容に取り組んだかといった情報が細かく反映されるため、先生方にも状況が伝わりやすいです。

口頭での説明では伝えきれない部分も、こうした記録を通して正確に伝えられるため、学校側としても判断材料にしやすいと感じられるようです。

保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい

毎日の学習の様子を保護者が細かく記録するのは、忙しい日々の中でなかなか難しいことだと思います。

すららでは、子どもが学習に取り組んだ内容が自動的にシステム上で記録され、グラフや数値でわかりやすく可視化されます。

そのため、保護者が何か特別な作業をしなくても、学習の継続や進捗状況が一目で把握できます。

こうした仕組みは、学校の先生にとっても非常に確認しやすく、子どもが家庭で学んでいる様子がリアルに伝わります。

その結果、出席扱いとして前向きに受け入れてもらえるケースが増えているのです。

理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある

不登校の子どもにとって、自宅学習を長く続けていくのは、思っている以上に大きなハードルです。

最初はやる気があっても、日によって気分が揺れたり、つまずいた時にひとりで抱え込んでしまったりと、学習の継続にはたくさんの壁があるものです。

すららでは、そうした不安やつまずきに寄り添いながら、継続をサポートしてくれる体制が整っています。

特に、学習を続ける上で欠かせないのが「計画」と「継続支援」です。

すららには専任の学習コーチがついてくれるので、子どもに合ったペースで無理なく学びを続けることができるよう工夫されています。

すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる

すららには学習コーチが在籍しており、子どもの特性や家庭の状況に合わせて学習計画を立ててくれます。

それだけでなく、進み具合に応じて調整をしたり、途中で気持ちが落ち込んだ時には声かけや励ましもしてくれるため、継続的な支援を受けながら安心して学習を進めることができます。

このように、計画と継続の両面からサポートしてもらえることは、学校側に対しても非常に信頼感のある取り組みとして受け止められやすく、出席扱いの判断においてもプラスに働くケースが増えているようです。

すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる

すららでは、ただ教材を提供するだけでなく、学習を習慣にするためのサポートまでしっかりと整っています。

専任のコーチが一人ひとりの目標や理解度に合わせて学習計画を立て、その後も定期的に進捗を確認しながら伴走してくれます。

学習が思うように進まないときにも、無理なく立て直せるようにアドバイスをもらえるので、保護者としても安心です。

このようなきめ細かいサポートは、学習に対して前向きに取り組む姿勢を育てるだけでなく、継続の証として学校側にも伝えやすい材料になります。

すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる

不登校の期間が長くなると、「どこから勉強を始めたらいいのか分からない」と感じることもありますよね。

すららは、そんな悩みに応えられるよう、学年にとらわれない無学年式を採用しています。

過去に習った範囲をさかのぼって復習することも、得意な分野はどんどん先へ進むこともできるため、子どもの理解度や状態に合わせて柔軟に学習を進めることができます。

この仕組みにより、子どもは自信を持ちながら学びを進めやすくなり、学校側にも「今の状況に合った学習をしている」と伝えることができるため、出席扱いとしての判断材料にもつながります。

理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

不登校の状況が続いていると、保護者として気がかりになるのが「学校との関係をどう保つか」という点かもしれません。

学習を家庭で進めていても、それをどう伝えたらよいのか、どう認めてもらえるのか、不安に感じる方も多いと思います。

そんなとき、すららは家庭・学校・サービスの三者をつなぐ役割も果たしてくれます。

学習状況の証明だけでなく、手続きの進め方や連絡のサポートなども行ってくれるため、学校とのやりとりがスムーズになりやすいのです。

保護者がひとりで抱え込まずにすむように、具体的な支援をしてくれるのは心強いポイントです。

すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる

不登校の子どもが「出席扱い」を受けるためには、学校や教育委員会に一定の書類を提出する必要がある場合があります。

でも、はじめてのことで「何をどう準備すればいいのかわからない」と不安になる保護者の方も少なくありません。

すららでは、出席扱いを申請する際に必要となる書類の種類や、その書き方、提出までの流れなどを丁寧に案内してくれます。

専門的な知識がなくても取り組めるように、一つひとつのステップをわかりやすく示してくれるため、落ち着いて準備を進めることができます。

こうしたサポートがあることで、保護者の不安が和らぎやすくなります。

すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる

すららでは、学習の進捗状況をまとめた「学習レポート」の作成・提出も専任コーチがしっかりサポートしてくれます。

レポートは学校に学習の内容を伝えるための重要な資料ですが、初めてだと何をどこまで書けばよいのか迷ってしまうこともあります。

すららには、提出用のフォーマットがあらかじめ用意されており、それに沿って記入すれば必要な情報をきちんと整理できます。

コーチは内容の確認や補足もしてくれるので、自信をもって提出できるのも安心材料のひとつです。

こうした支援があることで、学校との連携もよりスムーズになります。

すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる

学校とのやり取りに不安を感じる保護者の方は多いと思います。

特に、担任や校長先生にどのタイミングで何を伝えればよいのか悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。

すららでは、そうした学校との連絡に関するサポートも行ってくれます。

たとえば、どんなタイミングでどのように話を切り出せばいいか、どんな資料を見せれば伝わりやすいかなど、具体的なアドバイスをもらうことができます。

このようなサポートがあることで、学校とのコミュニケーションに自信が持てるようになり、連携もとりやすくなっていきます。

結果として、出席扱いの申請も前向きに進めやすくなるのです。

理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績

すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある

すららは、これまでに全国の多くの教育委員会や学校と連携してきた実績があるオンライン教材です。

不登校の子どもたちの学習支援や、出席扱いに関する取り組みを行う中で、各自治体と協力しながら活用されてきた背景があります。

「民間のサービスだけで本当に学校とつながれるの?」と不安に思う保護者の方もいるかもしれませんが、すららはすでに多くの現場で導入されており、実際の運用実績が豊富です。

こうした実績があることで、学校側にも受け入れてもらいやすくなるケースが多く、家庭での学習が評価につながる安心感があります。

学校との橋渡し役として、すららが実際に機能している事例があることは、大きな心の支えになるのではないでしょうか。

すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている

すららは、文部科学省の定めた要件を満たすことで、学校の出席扱いに準ずる学習支援ツールとしても活用されており、実際に複数の自治体では「不登校支援教材」として正式に導入されています。

これは、ただのオンライン学習教材という枠を超えて、教育現場での信頼性が認められている証でもあります。

「家庭での学習が本当に学校に認められるのか不安」という保護者の気持ちにも、こうした公式な利用実績が安心材料となってくれるはずです。

すららはただ学ぶだけの教材ではなく、不登校という状況に配慮した設計がなされており、制度面からも子どもと家庭をしっかり支えてくれる存在です。

理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい

すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている

すららの教材は、文部科学省が定める学習指導要領に準拠して作られています。

つまり、学校で使われている教科書の内容に合わせて構成されているため、自宅にいながらも、学校と同じレベルの学習を進めることができるのです。

「家庭学習で本当に学校と同じ内容を学べるの?」という保護者の不安にも、この点は大きな安心材料になるのではないでしょうか。

特に出席扱いを申請する際には、学習内容が学校教育と同等であることが判断の基準になることも多いため、こうした制度的な裏づけがあることはとても大切です。

すららは、ただ勉強を進めるだけではなく、制度との相性まで考えられた教材なのです。

すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある

すららでは、学習をただ進めるだけでなく、その成果をきちんと振り返るための評価とフィードバックの仕組みも整えられています。

例えば、理解度を確認できる小テストやドリルが用意されていて、正答率や間違えた箇所をシステムが自動で判定してくれます。

これにより、どこが得意でどこにつまずいているのかが可視化され、次の学習に生かすことができるのです。

また、保護者も進捗状況を確認できるようになっており、「ちゃんと学べているんだ」と実感できる安心感があります。

こうした仕組みがあることで、家庭学習でも学力の定着を感じやすくなり、学校への報告にも役立てやすくなっています。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

不登校が続いているお子さんの学習を家庭で支えている中で、「この学習が学校の出席として認められないだろうか」と考える保護者の方も多いのではないでしょうか。

すららのようなオンライン教材を使って学習を継続している場合、文部科学省の通知に基づき、条件を満たせば出席扱いとして認められるケースがあります。

ただし、学校側との連携や必要書類の準備など、いくつかの手続きを踏む必要があります。

ここでは、すららを利用しながら出席扱いを申請するための方法を、具体的なステップごとにご紹介します。

初めての方でも安心して進められるよう、丁寧に説明していきます。

申請方法1・担任・学校に相談する

まず第一に、担任の先生や学校に相談することが大切です。

出席扱いにするかどうかは、最終的に校長先生の判断となるため、なるべく早い段階で学校との話し合いを始めることが重要です。

話す内容としては、子どもが現在すららでどのように学習しているのか、その継続状況や教材の内容、家庭としての希望などを丁寧に伝えるとよいでしょう。

すららは、学校教育に準じた教材であり、学習記録も提出できる体制が整っているため、学校側にも伝えやすい環境が整っています。

まずは、「家庭でもしっかり学習を続けていること」を前向きに伝えることが、出席扱いへの第一歩につながります。

出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する

出席扱いの申請には、学校が定めている条件や必要書類をそろえることが求められます。

代表的な条件としては、「学習内容が学校の指導要領に沿っていること」「学習記録を客観的に確認できること」などが挙げられます。

すららでは、こうした条件に対応する学習記録レポートの提出が可能で、学校側にとっても確認しやすい形式で情報を提供できます。

申請の前に、担任や学校に「どのような書類が必要か」「いつまでに提出すればよいか」などを具体的に確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。

不明点がある場合には、すららのサポート窓口に相談することもできます。

申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する

出席扱いを申請する際に、子どもが不登校となった理由によっては、医師の診断書や意見書を求められることがあります。

すべてのケースで必要というわけではありませんが、体調不良や精神的な理由で登校できていない場合には、医師の見解が判断材料になることもあります。

こうした書類が必要かどうかは、事前に学校側と相談したうえで確認することが大切です。

無理のない範囲でできることから整えていきましょう。

不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある

子どもの不登校の背景に、継続的な体調不良や精神的なストレスがある場合、学校側から医師の診断書の提出を求められることがあります。

この診断書は、学校が子どもの状況を客観的に理解するための材料として活用され、出席扱いの判断に役立つことがあります。

特に長期間の不登校や、環境への適応が難しい状況が続いている場合には、医師の意見があることで学校側も柔軟に対応しやすくなるケースがあります。

まずは、子どもの状態を優先しながら、できる範囲で対応していくことが大切です。

精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう

医師の診断書や意見書を求められた場合には、精神科や心療内科、小児科などの専門機関を受診することが一般的です。

その際には、「不登校の状態であること」「家庭での学習を継続することが望ましいと考えられること」を書いてもらえると、学校側にも伝わりやすくなります。

医師に診断書を依頼する際は、学校に提出するものであることを説明すると、より適切な内容で対応してもらいやすくなります。

こうした書類が整うことで、学校側も子どもの状況をより正確に理解し、出席扱いとしての判断を前向きに考えてくれる可能性が高まります。

申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する

学校との相談が進んだら、いよいよすららでの学習内容を証明する資料を提出するステップに進みます。

すららには、日々の学習の履歴が自動的に記録されており、「学習進捗レポート」として出力できる機能があります。

このレポートには、学んだ教科や単元、学習時間、正答率などが客観的にまとめられていて、学校側が子どもの学習状況を把握するための材料として非常に役立ちます。

レポートは保護者専用の管理画面からダウンロード可能で、PDF形式で印刷して提出できます。

担任や校長先生に提出する前に、どのような形で提出すればよいか、学校の方針に沿って確認しておくと安心です。

こうした書類のやり取りが、出席扱いへの道をしっかりとつないでくれます。

学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出

すららで学習していると、その進捗や理解度が自動的にシステムに記録されていきます。

これを「学習進捗レポート」としてダウンロードできる仕組みが整っており、家庭学習の成果を学校側に証明する大きな手助けとなります。

レポートには、教科ごとの学習内容や取り組んだ回数、正答率、学習にかけた時間などがわかりやすくまとめられています。

保護者はこれを印刷して、学校に提出することができます。

提出先は担任の先生であることが多いですが、学校によっては校長先生や教務担当が対応することもあります。

提出のタイミングや方法については、事前に確認しておくことで、安心して準備を進めることができます。

出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)

学習レポートを提出した後は、出席扱いの申請書類が学校側で作成されます。

この申請書には、家庭での学習状況や教材の種類、学習記録の有無などが記載されることが一般的です。

学校が主体となって書類を整えますが、保護者が情報提供や確認などの面で協力する場面も出てきます。

たとえば、すららの学習記録の補足説明や、学習環境に関する情報を伝えることで、学校がより正確な判断をしやすくなります。

書類の作成過程で不明な点があれば遠慮なく質問し、学校との信頼関係を築きながら進めていくことが大切です。

保護者の協力があることで、申請全体がスムーズに進む可能性が高まります。

申請方法4・学校・教育委員会の承認

すべての準備が整ったら、いよいよ正式な申請手続きに入ります。

出席扱いとして認められるかどうかは、最終的に学校長が判断することになります。

提出された学習記録や申請書をもとに、学校としての意見がまとめられますが、地域によっては教育委員会への報告や承認が必要となる場合もあります。

こうした申請の流れは自治体によって異なるため、学校側からの案内に沿って手続きを進めることが大切です。

必要な手順をひとつずつ丁寧にこなしていけば、出席扱いとして認められる可能性は十分にあります。

焦らず、学校と二人三脚で進めていくことで、確かな一歩につながっていきます。

学校長の承認で「出席扱い」が決まる

出席扱いになるかどうかの最終判断は、基本的には学校長の裁量に委ねられています。

提出された学習レポートや、すららを使って学び続けている様子、保護者との連携の有無などを総合的に判断し、出席扱いとして認めるかどうかが決まります。

学校長の承認が得られると、正式に出席扱いとなり、学校の出席簿にも反映されるようになります。

これは子どもにとっても大きな励みとなり、保護者にとっても学習の継続が評価されたことへの安心感につながります。

その後も定期的に学習レポートを提出したり、学校と連絡を取り合ったりすることで、継続的なサポート体制が築かれていきます。

教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う

地域によっては、出席扱いの申請にあたって教育委員会の承認が必要となるケースがあります。

その場合、申請は基本的に学校が主体となって進めてくれますが、保護者がレポートを提出したり、子どもの学習状況について補足説明をしたりするなど、連携が求められる場面もあります。

学校側としっかり情報を共有しながら、必要な資料を丁寧に整えていくことが大切です。

すららで学習している内容は、こうした申請にも活用しやすく、教育委員会に対しても具体的に説明しやすいというメリットがあります。

無理のないペースで、学校と一緒に進めていく気持ちを大切にしていきましょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

不登校の子どもにとって、家庭で学習を続けながら「出席扱い」を受けられるかどうかは、将来の進路や気持ちの安定に大きく関わる問題です。

すららは、文部科学省のガイドラインに準拠したICT教材で、全国の学校で「出席扱い教材」として認められた実績もあります。

もちろん、出席扱いの可否は学校や自治体の判断によりますが、すららを活用して学習の継続ができていれば、家庭学習でも出席日数として認めてもらえる可能性が出てきます。

このような制度を利用することで、学習の遅れに対する不安を軽減したり、内申点への影響を抑えたりと、多くのメリットがあります。

ここでは、すららを活用して出席扱いが認められた場合に得られる具体的なメリットについてご紹介していきます。

メリット1・内申点が下がりにくくなる

不登校が続くと、どうしても出席日数の不足により、内申点が下がってしまうことがあります。

どれだけテストの点数が良くても、「授業に出ているかどうか」は評価項目として重視されるため、欠席が多いだけで進学に不利になるケースも少なくありません。

そんな中、すららを使った家庭学習が出席扱いとして認められれば、実際の登校がなくても出席日数を確保することができ、結果として内申点の評価が安定しやすくなります。

すららでは、学習履歴や進捗状況をデータとして記録・提出できるため、学校側にも「しっかり学んでいる」という姿勢が伝わりやすくなります。

出席扱いの仕組みを活用することで、学力面だけでなく進学への道も開けやすくなるのが大きな魅力です。

出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい

中学校や高校では、出席日数が少ないだけで評価の対象から外れてしまったり、内申点が大きく下がってしまうことがあります。

たとえ学力があっても、授業に「出ていない」という事実だけでマイナスの評価につながるのは避けられません。

すららを活用して家庭学習を継続し、その記録を学校側に提出していくことで、「出席扱い」として日数をカウントしてもらえる可能性が出てきます。

これによって、欠席日数の影響を最小限に抑えることができ、内申点の維持にもつながっていきます。

家庭での学びが学校の理解を得て正当に評価されることで、子ども自身も安心して学習を続けられるようになるのが、大きな支えになるはずです。

中学・高校進学の選択肢が広がる

内申点は、中学・高校進学の際に非常に重要な判断材料になります。

もし不登校が原因で出席日数が足りず、内申点が低くなってしまった場合、受験できる学校の選択肢が限られてしまうこともあります。

しかし、すららを使って出席扱いが認められれば、内申点をある程度保つことができるため、希望する学校へのチャレンジもしやすくなります。

また、すららの無学年式の学習スタイルにより、自分のペースで基礎からしっかり復習できるため、入試対策としての活用も可能です。

出席日数をカバーしながら学力も身につけていける点で、すららは将来の選択肢を広げる手段として、とても心強い教材だと感じます。

メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る

不登校の子どもが抱える不安のひとつに、「もう授業についていけないかもしれない」「取り戻せないかも」という気持ちがあります。

周囲の友達が日々進んでいく中、自分だけが取り残されているような感覚になり、ますます学習意欲が低下してしまうことも少なくありません。

すららは、無学年式で自分の理解度に合わせて学べる教材なので、そうした「遅れている」ことへの不安を感じにくくしてくれます。

どこからでもやり直せて、つまずいたところに戻って復習できる構成になっているため、授業の進度に追われることなく、自分のペースで学習を進めることができます。

少しずつでも確実に「できる」が積み重なることで、不安よりも自信を持てるようになっていくのです。

すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい

学校に行けない期間が続くと、「みんなは先に進んでいるのに、自分は遅れている」という焦りを感じることがあります。

でも、すららなら無理に今の学年に合わせる必要がなく、自分のペースで学び直すことができるので、その不安を軽減することができます。

たとえば、以前つまずいた単元をもう一度基礎から学び直したり、逆に得意な教科はどんどん先へ進んだりと、自由な学び方ができるのが特長です。

無学年式だからこそ、「今さらやり直しても遅いかも…」という気持ちになりにくく、今できるところから始めてコツコツ続けることで、自然と遅れを取り戻すことができるのです。

焦らなくて大丈夫という安心感が、継続の力につながります。

学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい

不登校が続くと、「自分はみんなと違う」「ちゃんとできていない」といった気持ちから、自己肯定感が下がってしまうことがあります。

勉強ができない状態が続くと、「どうせ自分なんて…」と投げやりな気持ちになってしまうこともありますよね。

そんなとき、すららのように家庭で無理なく学べる環境があることで、「自分にもできることがある」と感じられるようになります。

毎日少しずつでも学習を続けることで、達成感や成功体験を積むことができ、子どもの自信につながります。

また、すららコーチからの声かけや励ましも、「自分は見てもらえている」「認められている」と感じる材料になります。

こうしたサポートがあることで、子どもの心も安定しやすくなっていきます。

メリット3・親の心の負担が減る

不登校の子どもを支える保護者にとって、「このままで大丈夫なのか」「学習が遅れてしまって将来が心配」と、さまざまな不安を一人で抱え込んでしまうことがあります。

子どもの気持ちに寄り添いたい反面、勉強や生活リズムのことも気になり、精神的に大きな負担となってしまうことも少なくありません。

すららを使うことで、学習の一部をすららコーチに任せることができ、保護者がすべてを背負わなくても良くなるのは大きな安心材料です。

学校と家庭、すららコーチの三者が連携して子どもを支えることで、「親が一人で何とかしなければ」という重圧から少し解放されます。

子どもが前向きに学習に取り組んでいる姿を見ることができれば、保護者の心もきっと軽くなるはずです。

学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない

不登校の対応は、保護者だけが頑張っても限界があります。

学校とどう連携するか、学習はどう進めるか、本人の気持ちはどうか――考えることが多すぎて、心がすり減ってしまうこともありますよね。

そんなとき、すららコーチという第三者の存在が、心強い支えになります。

すららコーチは、学習計画の提案や進捗の見守りを行ってくれるだけでなく、保護者の相談にも丁寧に対応してくれます。

また、学校とのやり取りについても、すららで記録された学習履歴を共有することで、状況の説明もしやすくなります。

家庭・学校・すららコーチがチームのように連携することで、保護者がすべてを背負う必要がなくなり、「一緒に見守ってくれる人がいる」という安心感が生まれます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

すららを使って家庭で学習を続けている場合でも、それが学校で「出席扱い」として認められるには、いくつかの注意点があります。

まず大前提として、出席扱いを認めるかどうかは学校ごとの判断に委ねられているため、必ずしも自動的に認められるわけではありません。

だからこそ、家庭側が準備や説明をしっかり行い、学校との連携を丁寧に進めることがとても大切になります。

学校に対して「子どもは家庭で継続して学んでいること」「その学習は文部科学省のガイドラインに沿った内容であること」をしっかり伝えていくことが、出席扱いの第一歩になります。

ここでは、すららを使った出席扱いの申請をスムーズに進めるための、具体的な注意点について詳しくご紹介していきます。

注意点1・学校側の理解と協力が必須

すららを使って出席扱いを申請したい場合、まず最初に必要になるのが学校側の理解と協力です。

どれだけ子どもが家庭でしっかり学習していたとしても、それを学校が理解し、制度として受け入れてくれなければ、出席日数としてはカウントされません。

そのため、すららという教材がどのような仕組みなのか、なぜ自宅学習でも出席扱いとして認められるのかを、保護者が丁寧に説明していくことが求められます。

とくにICT教材に慣れていない先生の場合は、すららの名前を初めて聞くこともありますので、誤解を防ぐためにも具体的な資料や学習記録をもとに話を進めるのが効果的です。

担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生とも連携を取りながら、学校全体の理解を得ていくことが大切です。

「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある

すららは、文部科学省が定めた「不登校の児童生徒に対する出席扱いの取り扱い基準」に沿ったICT教材です。

しかし、学校の先生全員がそのことを把握しているとは限りません。

特に、オンライン教材に詳しくない先生の場合、「すららって何?」「本当に出席扱いになるの?」と疑問を持たれることもあります。

だからこそ、すららが文科省のガイドラインに準拠していること、過去にも出席扱いとして認められた実績があることを丁寧に伝えることが重要です。

すららの公式サイトやパンフレットには、その内容がわかりやすく記載されていますので、そういった資料を活用しながら話を進めると、先生方にも安心してもらいやすくなります。

必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する

出席扱いの相談は、担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生といった管理職の先生にも早めに共有しておくのがおすすめです。

学校によっては、出席扱いの判断を管理職が行うこともあるため、最初から複数の先生に情報を伝えておいたほうが、スムーズに進む場合が多いです。

また、説明の際にはすららの教材資料や、学習履歴の画面を印刷したものなどを持参すると、より具体的に状況を伝えることができます。

こうした資料があることで、学校側も「どんな教材なのか」「どの程度の学習量があるのか」を理解しやすくなり、安心して出席扱いの判断ができるようになります。

やり取りを円滑に進めるためにも、視覚的な資料を用意することは非常に有効です。

注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある

すららを使って不登校中の家庭学習を出席扱いとして申請する際、学校によっては医師の診断書や意見書の提出を求められることがあります。

特に不登校の原因が「体調不良」や「精神的な不安」など、医学的な理由によるものである場合には、診断書が必要となるケースが多いです。

これは、学校側が「在宅学習が妥当であるかどうか」を判断するための材料として、医療機関の意見を参考にする必要があるからです。

診断書があることで、家庭での学習が単なる自己判断ではなく、医師の見解を踏まえた正当な対応であることが伝わりやすくなります。

すららで学習していることを客観的に裏付けるためにも、医師との連携を意識して準備を進めていくことが大切です。

不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い

不登校の理由が、病気や心の不調など医療的な背景による場合、学校は出席扱いの判断をする前に、医師の診断書や意見書を求めることがあります。

これは、子どもが登校できない正当な理由があることを確認する意味と、家庭での学習がその子にとって適切かどうかを判断するためでもあります。

すららを活用して在宅で学んでいる場合でも、診断書に「家庭学習が可能な状態である」などの記載があることで、学校側も安心して出席扱いを認めやすくなります。

医療機関によっては診断書の発行に日数がかかることもあるため、出席扱いを検討し始めた段階で、早めに医師と相談しておくのが安心です。

通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える

診断書を依頼する際には、ただ「学校に提出したい」と伝えるよりも、「出席扱いを申請するための診断書が必要です」と目的を明確に伝えることが大切です。

通い慣れている小児科や心療内科の先生であれば、子どもの状況を把握してくれているため、スムーズに対応してもらいやすい傾向があります。

また、学校から求められている診断書の内容やフォーマットがあれば、それを事前に医師へ共有しておくことで、やりとりもスムーズになります。

診断書の作成には時間がかかることもあるため、学校との相談と並行して、できるだけ早めに準備を進めておくと安心です。

医師との関係も、出席扱いの申請をスムーズに進めるための大切なサポートになります。

医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする

医師に診断書の作成をお願いする際は、子どもが家庭でどのように学習しているか、どんな教材を使って、どれくらいの時間取り組んでいるかなど、できるだけ具体的に伝えることが大切です。

すららを使ってコツコツ学習を続けていることや、学ぶ意欲があることを丁寧に説明することで、診断書にもその前向きな様子を反映してもらえる可能性が高くなります。

たとえば「家庭での学習が継続的に行われており、在宅学習が適している状態である」といった記載があると、学校側も出席扱いとして受け入れやすくなります。

医師と保護者がしっかり情報共有を行うことで、診断書がより信頼性の高いサポート資料となり、出席扱いの申請がよりスムーズに進むようになります。

注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること

すららで出席扱いを申請する場合、学校が重視するのは「どれくらい、何を学習しているか」です。

ただ家庭で勉強をしているだけでは出席扱いにはならず、学習の時間や内容が「学校の授業と同じ水準で行われているかどうか」が大きなポイントになります。

すららは文部科学省の学習指導要領に沿って作られた教材なので、その点では安心ですが、それでも学校側にきちんと伝わるよう、記録の提出や日々の学習ペースを意識する必要があります。

「自習ではなく、教育的なプログラムとしての学習である」と伝えるためにも、学習内容のバランスや時間配分が適切であることを意識しながら進めることが大切です。

学校と相談しつつ、継続的な学習の積み重ねを見える形で共有していくことが信頼につながります。

出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある

学校が出席扱いを認めるためには、家庭学習の内容が「教育課程に準じたものであるか」が大きな判断基準になります。

つまり、市販のドリルや動画視聴、ゲーム感覚の学習だけでは「自習」とみなされてしまい、出席扱いとして認められないことが多いのです。

その点、すららは教科書に準拠した内容で構成され、主要5教科を網羅しているため、「学校の授業と同等レベル」として評価されやすい教材です。

ただし、使い方によっては学習が断片的になってしまう場合もあるため、計画的に全体を進めていることを学校に示すことが重要です。

すららで学んでいることが授業の代わりになっていると、先生にも伝わるような取り組み方が求められます。

学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する

学校に通っていない場合でも、出席扱いを希望するのであれば、1日の学習時間が「学校で過ごす時間に近いこと」が前提とされるケースが多いです。

すららを活用する際には、1日2〜3時間程度の学習時間を目安に、無理のない範囲で継続的に取り組むことが望ましいとされています。

短時間でも集中して取り組めるように設計されているすららですが、出席扱いを意識するなら、その日数と時間の記録をしっかり残しておくことがとても大切です。

学習履歴を定期的にダウンロードして学校に提出することで、「家庭でも授業に準じた学習を継続している」と客観的に証明することができ、出席扱いの判断材料として有効になります。

時間の確保と記録が鍵となります。

全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)

出席扱いを希望する際には、学習している教科のバランスも重要なポイントになります。

たとえば、国語と算数(数学)だけを集中して学んでいたとしても、理科や社会、英語などが手つかずの場合、「偏った学習」と見なされてしまう可能性があります。

すららは5教科すべてに対応しており、教科書レベルから段階的に進められるため、バランスよく取り組むことができる教材です。

実際に出席扱いとして認められるかどうかは、学校が「学校で行われている授業と同等かどうか」を基準に判断するため、どの教科にもまんべんなく学習していることを示す必要があります。

日ごとの学習内容を記録しておくと、後で確認しやすくなり、学校側にも納得してもらいやすくなります。

注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要

出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い

家庭での学習が出席扱いとして認められるためには、「家庭で何をどのように学んでいるか」を学校側にきちんと共有していることが前提となります。

学校が安心して出席として扱うには、家庭と定期的に連絡を取り合い、学習の状況や子どもの様子が分かるようになっている必要があるからです。

すららはICT教材として進捗状況を可視化しやすく、保護者が学習履歴を確認して報告しやすい仕組みになっています。

ただし、こうした情報を学校と共有することを「家庭側が積極的に行っている」という姿勢が大切です。

特に不登校の場合は、学校との接点が少なくなりがちなので、意識的に情報を届けることで、子どもが継続的に学んでいることをしっかり伝えることができます。

月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い

学習状況を学校と共有するための手段として特に効果的なのが、「月に1回の学習レポートの提出」です。

すららでは、いつ・どの教科を・どのくらい学習したのかという履歴をPDF形式などで簡単にダウンロードできるようになっています。

このレポートを学校に提出することで、家庭学習がしっかり継続されていることを客観的に示すことができます。

先生にとっても、具体的な数字や記録を見ることで判断がしやすくなり、出席扱いの申請に対して前向きに検討してもらえる可能性が高まります。

こうした記録は、単に報告のためだけでなく、保護者自身が子どもの学習状況を把握する上でも役立つため、月ごとに整理しておく習慣をつけておくと安心です。

学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する

出席扱いの申請を進めるなかで、学校側から「一度お子さんの様子を見に行きたい」「家庭での学習環境を確認させてほしい」と家庭訪問や面談の打診を受けることがあります。

こうした申し出には、できるだけ前向きに対応することが大切です。

家庭での学習がしっかり行われていることを見てもらえる機会になりますし、保護者の想いや子どもの学ぶ姿勢を直接伝えることができる貴重な場にもなります。

実際に顔を合わせて話すことで、学校側の安心感にもつながり、出席扱いの判断がスムーズに進むケースも多くあります。

特に不登校の場合は、学校との関係性が一時的に薄くなりがちなので、こうした対面のコミュニケーションは関係修復のきっかけにもなるのです。

担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い

日々の学習の様子や、子どもの体調・気持ちの変化などは、担任の先生とこまめに共有しておくと安心です。

たとえば、週に1回程度でも「今週は〇〇に取り組めました」「少し気持ちが落ち着いています」など、短い報告を続けていくだけでも、先生にとっては非常にありがたい情報となります。

メールや電話など、負担の少ない方法を選びながら、無理なく続けることがポイントです。

先生も多忙な中で全てを把握するのは難しいため、家庭からの情報発信があることで、子どもへの理解や配慮もしやすくなります。

すららでの進捗も定期的に伝えておくと、「今どれくらい頑張っているのか」が可視化され、出席扱いを判断する材料として信頼につながります。

注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある

教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める

教育委員会へ申請が必要な場合、提出する書類は多岐にわたることがあります。

たとえば、医師の診断書や意見書、すららでの学習履歴、出席扱いを希望する理由書、保護者の同意書などが求められることもあります。

これらをすべて自分たちだけで揃えようとすると負担が大きいため、学校と相談しながら準備を進めることがとても大切です。

担任の先生や校長先生が窓口となって動いてくれるケースも多く、必要な情報を学校側がまとめてくれることもあります。

また、教育委員会が定めた申請様式がある場合は、そのフォーマットに沿って提出する必要があるため、形式面でも事前確認が欠かせません。

慌てず、丁寧に一つずつ整えていく姿勢が、円滑な申請につながります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

すららは、不登校の子供たちでも学校の出席扱いを目指せるタブレット教材として注目されています。

しかし、出席扱いを認めてもらうためには、ただ利用するだけでは不十分で、学校側に対して適切なアプローチを行うことが求められます。

出席扱いは最終的に学校長の判断に委ねられるため、できる限り説得力のある資料や事例を用意して、学習の継続性や本人の意欲を具体的にアピールすることが成功への鍵となります。

すららにはこれまで多くの実績があり、全国の学校で出席扱いを認められた例が豊富に存在します。

これらの成功例をうまく活用して、学校との面談や相談の際に根拠を示すことで、出席扱いの可能性を高めることができるでしょう。

ここでは、出席扱いを認めてもらうために意識しておきたい成功ポイントを順番にご紹介していきます。

ポイント1・学校に「前例」をアピールする

すららを使って出席扱いを目指す場合、学校に対して「すでに他校で認められた前例がある」ことをきちんと伝えることが非常に重要です。

学校側も前例がないことに対しては慎重になりやすい傾向がありますが、他校で成功している事例があると知れば、安心感を持ち、柔軟に対応してもらえる可能性が高まります。

ただ教材を使っているだけでなく、実際に制度上認められた成功例があることをしっかり提示することで、学校側の理解と信頼を得やすくなります。

前例を示すことで「このケースなら大丈夫かもしれない」と思ってもらうきっかけを作ることができるため、ぜひ積極的にアピールしていきましょう。

「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的

実際にすららを利用して出席扱いになった他校の事例を紹介することは、非常に効果的な方法です。

単なる希望や提案ではなく、「すでに全国の多くの学校で同様のケースが認められている」という事実を伝えることで、学校側も安心して判断しやすくなります。

特に、具体的な学校名やどのような手順で認められたかなど、詳細な情報を用意しておくとさらに説得力が増します。

可能であれば、学校名や事例が掲載されている資料を持参して、視覚的にも分かりやすく伝えると効果的です。

事例を参考にして、学校に合わせた提案をすることも成功につながります。

すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する

すららの公式サイトでは、実際に出席扱いが認められた学校の事例紹介が掲載されています。

このページをプリントアウトして学校に持参することで、説明の際に非常に役立ちます。

公式サイトに載っている情報であれば、信頼性も高く、学校側も安心して内容を受け取ることができるでしょう。

また、口頭だけでは伝わりにくい内容も、資料として見せることで説得力が格段にアップします。

面談時には必ず資料を用意して、準備万端で臨むことをおすすめします。

少しの手間で、出席扱いの成功率がぐっと高まる可能性がありますので、ぜひ活用してみてください。

ポイント2・「本人のやる気」をアピール

出席扱いを認めてもらうためには、すららを活用しているだけでなく、本人のやる気をしっかりとアピールすることが非常に大切です。

学校側としても、学習意欲が高い生徒に対しては柔軟な判断をしやすくなる傾向があります。

そのため、教材の利用実績だけを伝えるのではなく、本人がどれだけ前向きに学習に取り組んでいるかを具体的に伝えることが重要です。

特に、本人の意思がきちんと確認できる形で示すことができれば、学校側の印象も大きく良い方向に変わります。

学校との面談や申請書類の提出の場では、本人の取り組みの姿勢や目標を積極的に伝えるように心がけましょう。

この積み重ねが、出席扱いへの大きな後押しになります。

本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い

本人が自分の言葉でまとめた学習の感想や目標を提出することは、やる気をアピールするうえで非常に効果的です。

たとえ短い文章でも、本人が感じたことや今後の目標について率直に書かれていれば、学校側にとって大きな信頼材料になります。

感想文では、「難しかったけれど頑張ったこと」や「もっとできるようになりたいこと」など、ポジティブな内容を意識して書くと、より意欲が伝わりやすくなります。

本人の素直な声を届けることが、学校側の判断を後押しする大切なポイントになりますので、できるだけ本人に主体的に書いてもらうようにしましょう。

面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い

学校との面談が設定される場合は、できる限り本人も参加するようにしましょう。

保護者が代わりに話すよりも、本人の口から「頑張っている」と伝える方が、学校側にはより強い印象を与えることができます。

面談では、緊張してうまく話せなくても問題ありません。

大切なのは、本人が自分の言葉で少しでも学習への意欲を伝えようとしている姿勢を見せることです。

事前に簡単な話す内容をまとめておいたり、練習しておくと安心して本番に臨むことができます。

本人の気持ちがしっかり伝われば、出席扱いへの理解もぐっと深まるでしょう。

ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる

出席扱いを認めてもらうためには、短期間だけの努力ではなく、長期的に学習を継続できる環境を作ることが何よりも重要です。

そのために必要なのは、無理のない現実的な学習計画を立てることです。

無理をして一時的に頑張るだけでは、途中で疲れたり挫折したりしてしまうリスクが高くなります。

本人の体調や精神的なコンディションをよく考慮し、最初から「これなら続けられそうだ」と思える計画を立てることが成功への近道です。

毎日の学習量を少なめに設定しても、続けること自体に意味があります。

学校側も、継続して努力している姿勢を重視するため、安定的に取り組めるペースを大切にしましょう。

焦らず、本人に寄り添った無理のない計画作りを心がけることが大切です。

継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる

継続的に学習を続けるためには、本人の性格やペースに合わせた学習計画を立てることが欠かせません。

頑張りすぎて最初に飛ばしてしまうと、後から疲れてしまい、かえってモチベーションが下がる原因になってしまいます。

最初は「これなら続けられそう」と思えるレベルからスタートし、少しずつ量を増やしていくイメージで取り組むと良いでしょう。

特に、不登校経験がある子どもたちは、自信を取り戻すまでに時間がかかることもありますので、無理をさせないことが一番です。

毎日の小さな積み重ねが結果に結びつくため、本人が「できた」と感じられる成功体験を積み重ねながら、学習を進めていくことがポイントになります。

すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう

すららには、専任のコーチがサポートについてくれるため、学習計画に不安がある場合は積極的に相談することをおすすめします。

すららコーチは、本人の学習進捗や得意不得意をしっかり把握しているため、無理のないスケジュールを一緒に考えてくれる心強い存在です。

自分たちだけで計画を立てようとすると、つい理想を詰め込みすぎてしまったり、逆に甘くなりすぎてしまうこともありますが、第三者の視点が入ることでバランスの取れたプランを作ることができます。

相談は気軽にできるので、困ったときは早めにコーチに頼るようにしましょう。

現実的で続けやすい計画を立てることで、出席扱いの申請もよりスムーズに進めることができるようになります。

ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する

すららで出席扱いを目指すなら、専任の「すららコーチ」を最大限に活用することがとても重要です。

すららコーチは単に学習プランを提案するだけでなく、出席扱いの申請に必要なサポートも行ってくれます。

学習の進捗状況を客観的に見守りながら、どのタイミングでどんな準備をすべきかを具体的にアドバイスしてくれるため、自分たちだけでは気づかないポイントまでカバーできます。

特に初めて出席扱いの手続きを進める家庭にとって、コーチの存在は心強い味方になります。

専門的な視点から的確な指導を受けることで、申請資料の準備もスムーズに進み、学校への説得力も高まります。

困ったときには一人で悩まず、すぐにコーチに相談できる環境があることは、すららの大きな強みと言えるでしょう。

出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる

出席扱いを申請する際には、単に「すららで学習している」というだけではなく、学習内容や成果を具体的に示すレポートや証明書類が求められることがあります。

この作成作業をサポートしてくれるのが、すららコーチの大きな役割のひとつです。

すららコーチは、どの学習データをレポートにまとめれば良いか、どんな形式で提出すれば学校側に伝わりやすいかを具体的に指導してくれます。

自分たちだけではまとめるのが難しい場合でも、コーチのアドバイスを受けながら進めれば安心して準備を整えることができます。

レポート作成や学習証明は、出席扱いを認めてもらう上で非常に重要な要素なので、コーチのサポートを積極的に受けながら、確実な申請を目指していきましょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない

良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました

良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららを利用して不登校の子供たちが出席扱いを目指すにあたり、多くの保護者や本人から様々な質問が寄せられています。

特に、すららの評判や料金プラン、実際にどのような支援が受けられるのかについては、事前に知っておきたいポイントです。

すららは全国の学校で出席扱いが認められた実績を持つ数少ない教材のひとつであり、そのために必要な学習記録やサポート体制も充実しています。

ここでは、よくある質問を取り上げながら、すららの特徴や利用にあたっての注意点をわかりやすくご紹介していきます。

不安や疑問を解消しながら、すららをより効果的に活用していきましょう。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

すららについて「うざい」と感じる口コミが見られる理由はいくつかあります。

主なものは、学習継続を促すためのリマインダーや通知が頻繁に届くこと、そしてキャラクターによるナビゲーションや音声サポートがやや過剰に感じられる点です。

自分のペースで静かに学びたい子供にとっては、こうしたサポートが負担に感じる場合もあります。

しかし一方で、リマインダーによって学習習慣が身についた、ナビゲーションがわかりやすくて助かったという声も多く、感じ方は利用者の性格や学習スタイルによって大きく異なります。

体験版を利用して、実際の雰囲気を試してから判断するのがおすすめです。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには、発達障害を持つお子さん向けに特別なコースが用意されています。

料金体系は基本的に通常のコースと同様で、入会金と月額料金がかかります。

ただし、発達障害コースでは学習のペースに合わせた個別指導がより手厚く提供され、通常のコースよりもきめ細やかなサポートが受けられるのが特徴です。

さらに、療育手帳を持っている場合や、自治体の支援制度を利用できる場合には、料金の一部が補助されることもあります。

支援対象となるかどうかは自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

すららは発達障害の子供たちに寄り添った設計になっているため、安心して利用できる教材として注目されています。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

すららのタブレット学習は、不登校の子供でも出席扱いに認められる可能性があります。

文部科学省のガイドラインでは、ICT教材を活用した自宅学習であっても、学習記録が適切に管理されていれば出席とみなすことができるとされています。

すららは、学習履歴を自動で保存し、レポート形式で提出できるシステムを備えているため、出席扱いの条件を満たしやすい教材です。

実際に、すららを利用して出席扱いが認められたケースも多く報告されています。

ただし、最終的な判断は学校長の裁量に委ねられるため、事前に学校との相談や、学習計画書の提出など、丁寧な手続きを進めることが必要です。

すららを上手に活用すれば、自宅学習を続けながら学校の出席実績として認めてもらえる可能性が高まります。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららのキャンペーンコードは、入会時に入力するだけでお得な特典を受けられる仕組みになっています。

具体的には、入会金が無料になったり、一定期間受講料が割引になったりするケースがあり、タイミングによって内容が異なる場合もあります。

申し込みフォームに設置されている「キャンペーンコード」欄に、正確にコードを入力することで特典が適用されます。

ただし、入力を忘れたり、間違ったコードを記載してしまうと適用されないこともあるため、慎重に確認することが大切です。

キャンペーン情報は定期的に更新されるため、事前に公式サイトをチェックして、最新の特典内容を確認してから申し込むと安心です。

せっかくの機会なので、うまく活用してスタートダッシュを切りましょう。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららの退会方法は、非常にシンプルで分かりやすい流れになっています。

まず、マイページにログインし、契約情報の確認画面から「退会申請」を行います。

その後、すららサポート事務局から確認メールが届き、このメールをもって正式に退会手続きが完了する仕組みです。

注意すべき点は、退会手続きの締切日が毎月25日であることです。

25日までに申請が完了していない場合は、翌月分の月額料金が発生してしまうため、早めに手続きすることが重要です。

また、退会申請をした後も、契約終了月の月末まではサービスを利用できるため、最後まで学習を進めてから退会することも可能です。

退会後の再入会も比較的スムーズにできるので、ライフスタイルに合わせた柔軟な利用がしやすい教材です。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららの料金体系は、基本的に入会金と毎月の受講料のみで完結するシンプルなものになっています。

追加で教材費がかかることはなく、基本的な学習コンテンツはすべて月額料金内で利用することができます。

ただし、学習に使用するタブレット端末やパソコン、インターネット環境については、各家庭で準備する必要があります。

これらにかかる費用はすららの月額料金とは別途負担となるため注意が必要です。

また、特別なサポートプログラムやオプションサービスを申し込む場合には、別途費用が発生する場合もありますので、利用を検討する際には事前に詳細を確認しておくと安心です。

基本的には、入会金と月額費用のみで始められるので、コスト面でもわかりやすいのがすららの魅力の一つです。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららでは、1人分の受講料で兄弟が一緒に利用することはできない仕組みになっています。

学習データや進捗状況を個別に管理するシステムが組まれているため、それぞれの子どもに対して個別のアカウントが必要となります。

兄弟で同じタブレットを使うことは可能ですが、アカウントは別々に登録し、それぞれに受講料が発生する形となります。

ただし、兄弟同時入会キャンペーンなどを利用すると、入会金が無料になったり、月額料金の割引が受けられる場合もあります。

公式サイトでは随時キャンペーン情報が更新されているため、兄弟で利用を考えている場合は、事前に最新の特典情報をチェックしておくとお得にスタートできる可能性があります。

すららの小学生コースには英語はありますか?

すららの小学生コースには、英語学習に対応したカリキュラムも組み込まれています。

英語に初めて触れる小学生でも無理なく学べるように、アルファベットの基礎から、簡単な単語やあいさつフレーズ、短い英文の読解まで段階的にステップアップできる内容になっています。

映像授業によるインプットと、ドリル形式の演習によるアウトプットをバランスよく組み合わせたカリキュラムで、楽しみながら英語力を伸ばしていくことが可能です。

また、リスニング・スピーキングにも配慮した設計となっており、英語4技能をバランスよく育てることを目指しています。

英語を学び始めるきっかけとしても、基礎を固める場としても、非常に適した内容となっています。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららでは、専任の「すららコーチ」が受講生一人ひとりをサポートしてくれる体制が整っています。

コーチは、学習の進捗状況をチェックしながら、個々に最適な学習計画の提案やアドバイスを行ってくれます。

また、モチベーション維持に向けた声掛けや、学習が停滞したときのフォローなども行われ、単なる教材提供にとどまらない手厚い支援を受けることができます。

保護者向けには定期的に学習レポートが届けられ、子どもの取り組み状況を把握することも可能です。

出席扱いの申請を目指す場合にも、コーチは必要なサポートや書類作成のアドバイスまで対応してくれるため、不安なく学習を進められる環境が整っています。

困ったときにすぐ相談できる存在がいるのは、すららの大きな魅力の一つです。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

すららは、不登校の子供たちが学校の出席扱いを目指すために利用できる数少ない家庭用タブレット教材のひとつです。

他の家庭学習教材と比較しても、出席扱いを意識して設計されている点が大きな特徴になっています。

すららは文部科学省が定めたガイドラインに準拠しており、学習履歴の保存やレポート出力機能が標準装備されています。

これにより、学校に対して学習状況を客観的に証明することが可能です。

一方で、一般的な家庭用タブレット教材は、あくまで自主学習支援を目的としているものが多く、出席扱いの申請に必要な証明書類やサポート体制が整っていない場合も少なくありません。

すららは、出席扱いを実現するための具体的な手順サポートや、専任コーチによる学習支援も用意されているため、不登校支援に真剣に取り組みたいご家庭にとっては、非常に心強い選択肢となるでしょう。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ

すららは、自宅学習で不登校の子供たちが学校の出席扱いを目指せるタブレット教材のひとつです。

文部科学省の通知により、ICTを活用した学習でも、学校長の判断で出席扱いが認められる制度が整備されています。

この制度を利用するためには、まず学校と相談を行い、学習計画書を提出し、定期的に学習の進捗報告を行うことが求められます。

すららは、学習履歴の自動保存機能やレポート出力機能が備わっているため、これらの手続きに必要な証拠をスムーズに用意することが可能です。

ただし、出席扱いの可否は学校長の裁量に依存するため、丁寧なコミュニケーションと、本人のやる気や学習の継続性をアピールすることも重要になります。

すららを活用することで、自宅学習でも安心して学校復帰へのステップを踏むことができるでしょう。